「お医者様から水分を摂るようにいつも言われていて、家でも飲むように言っているのですが、飲んでくれません」と、娘様。お母さまがデイを御利用になられると、皆様と同じように1日1.2ℓ飲まれまていました。1 人だとどうしてもわがままが出ますが、皆様一緒だと出来るのですね。昼食も同じです。「家では食べないけれど、デイだと食べられるようになった」と。

ケセラセラ 【後編】

子供は三姉妹、大学生の長女、高校生の次女、中学生の三女。三女が小学1年生の夏、夏休み明けのタイミングで再就職を決意し、看護の仕事を探した。子供を学童に通わせてまで働く気にはなれず、家庭第一での職探しだった。そのため就職活動は難航し、結局「15 時までで良い」と言われた障がい者就労支援施設に就職した。介護か看護の資格があればよいという条件で、15 年ぶりの仕事復帰。ここは発達障がいや知的障がいをもつ10 代後半から20 代の若い子が多く、活気もあって楽しかった。看護学校時代に仲間から誘われて、障がいのある子供たちを遊びに連れ出すボランティア活動をしていた事も影響している。ぱっと見や少し話しただけでは健常者との違いがわからない子たちも多く、仕事は老人ホームから出るシーツなどのリネン類を綺麗に整える仕事だった。働き始めてすぐに、子供たちからいじわるをされた。後から気付いたのが、それは一種の“試す行為” で、認められると手のひらを返したように一気に心を開いてくれた。それこそ母親のように頼られる存在になり、休憩中でも何でも常に周囲には子供たちがいた。嬉しい反面、その気持ちが重すぎて、次第にしんどくなっていった。正職員の方は心得ているのか、子供たちとの間に壁を作っていて、必要以上に仲良くなることはなかった。そのため、“母親役” はいつも私たちパートの2~3人が引き受けていた。子供たちは純粋に話を聞いてくれる大人を求めていたのだろうが、どこで線引きをしたらいいのか、常に悩んでいた。1年半ほど勤めた2020 年、新型コロナウイルスの影響で娘たちが通う学校が一斉に休校となった。就労施設は仕事柄稼働を止める訳にもいかず、職員が手分けしてリネンの仕事をこなすことも増え、働く意義を感じられずに仕事を辞めた。辞める時には泣いてくれた子や、手紙をくれた子もいて、今でもどうしているのか気になっている。内心は心の重荷を降ろすことができて少しほっとした。

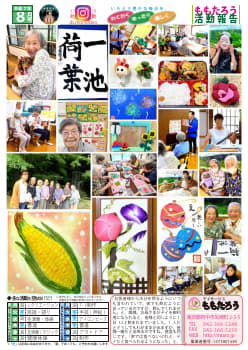

高校が休校になった長女は、2020 年6 月から急に手や足に力が入らなくなった。「ペットボトルの蓋が開けられない」「歩けない」と。神経系の病気かもしれないと神経内科を受診するも、結局“適応障害” と診断された。不安と不眠の症状も現れ、精神的に参っていた私も一緒に心療内科へ通院した。高校2年生の2月になると、娘は学校に行けるようになり、3年生にはスムーズに通学できるようになった。授業に出ていない期間が長かったものの、コロナ禍のため出席日数の判断が緩く進級・卒業する事ができた。娘は高校でデザインを勉強していたが、周囲は大変能力の高い友達ばかり。高校卒業後は大学で法律を学び、来春からの就職先も決まっている。私も2021 年6月より仕事を再開した。コロナが落ち着くまでの短期間のつもりで、今度は家から近い“サービス付き高齢者向け住宅”(サ高住)の“コンセルジュ” として採用される。コンシェルジュといっても、日本語名は“生活支援員”。介護か看護の資格があればよく、施設内での日常的なお世話やイベントの司会などをする仕事だ。3時間の勤務から始め、人手不足もあって朝から晩まで色々なシフトに入ることになった。このサ高住は、車いすや排泄の介助が必要になると退所する決まりで、そうなると大抵、同系列の有料老人ホームに転居していった。ただ、排泄が自立できていれば認知症の方でも生活が続けられるため、何度もコール対応したり、同じ話を何度も聞いたりするのは日常茶飯事だった。ここでの仕事は介護と言えるほどの介護業務はなく、「もっと直接的にお手伝いがしたい」、「転居した後にどんな生活が待っているのか知りたい」と思う様になっていった。さらに、三女が小学生の高学年になり、子育てにひと段落着くと「私の人生、本当にこれでいいのか」と、柄にもなく思うようになった。せっかく猛勉強して手に入れた『正看護師』の資格を使って、もっと人にかかわる仕事がしたいと思う気持ちが強くなり、3度目の転職活動を決意。第一志望の“デイサービスももたろう” は、入所している方から何度となく話を聞いていて気になっていた所。朝、施設からデイへのお見送りする際「毎日行きたいくらい楽しい♪」と、デイで制作した小物やアクセサリーを見せてもらっていたため、興味があった。3年半勤めたサ高住を辞め、“ももたろう” は昨年10 月から働き始めた。現在はデイと訪問の掛け持ちで仕事をしている。今まで大きな会社でしか働いた事がなく、そういう所はマニュアルで事細かに行動が決まっていた。面倒くさいなと思うことも多かったが、今は自分で考えて動かなくてはいけない。大変でもあり、楽しいことだと思う。デイでは機能訓練や個別口腔ケアを担当している。“ももたろう” のデイは大家族で日中過ごしているような感覚があり、利用者様との距離も近い。多くの方が「とても楽しい」と言ってくださるのが嬉しいし、良いデイだと思う。

訪問介護は家庭それぞれのルールに合わせるという、独特な雰囲気がある。楽しさの反面、難しさもあり、その振り幅が大きい仕事だと思う。また、一対一での仕事になるため、距離の取り方にも注意が必要。特に、決まった時間で仕事を終わらせるために、線を引くことや、ハッキリ伝えるか否かの判断が難しい。施設では「後で必ず来るから」とその場を収めることができたが、訪問はその時間しかないため、それはできない。何とか時間内に収める努力が必要だ。介護の仕事をしていてうれしく感じるのは、日常的な生活に寄り添いながら、利用者様との感情の歯車がかみ合った感覚を持てた時。最初は難しくても、何度もお会いする中で利用者様と同じタイミングで笑い合える日が来る。その時が楽しくて、うれしい。一人ひとりとのエピソードが、プチアクシデントさえも愛おしい。時にはクヨクヨすることもあるが、前を向いて、引きずらないようにしている。

人は、住み慣れた自宅で最期迎える事が、一番幸せだと思う。サ高住へ入所してくる方のほとんどは「本当は家で生活したかった」と仰っていた。施設は集団生活であって、気を遣いながら生活している感じが強い。デイや訪問は在宅生活を支える大切な役目があるため、社会的な意義を常に感じている。看護師として、やるべきことはしっかりする癖もついていて、ミスや迷惑を掛けることは大嫌い。その上で、日々を楽しく生きていければそれでいい。私のこれからの人生に、明確な目標も目的もない。思い返せば、自らが強い意志で人生を切り開いた記憶もなく、ただ目の前の道を「ミスなく」「踏み外さず」着実に歩み続けてきた。これが「適当過ぎる私」の、生きる道。